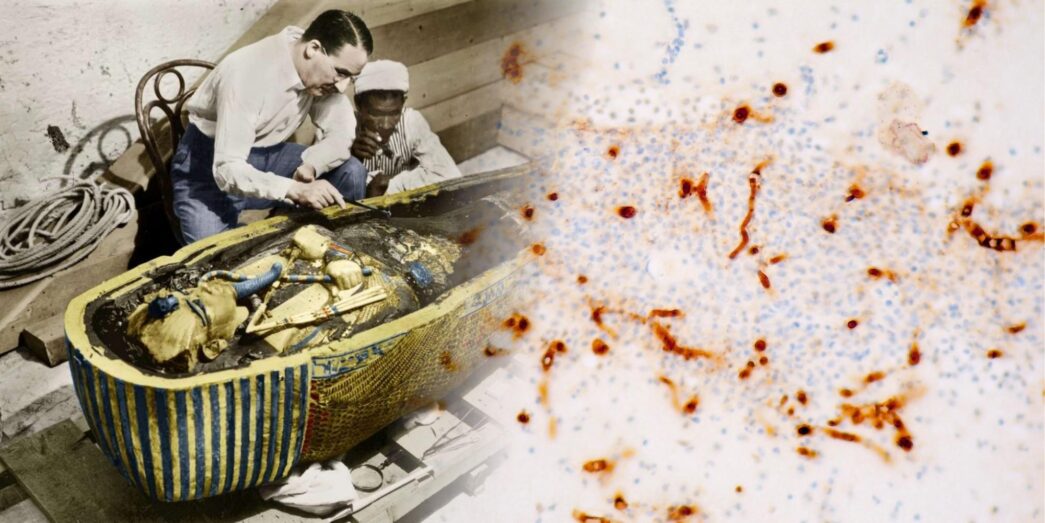

El 17 de febrero de 1923, apenas unos meses después de haber abierto la tumba de Tutankamón, Lord Carnarvon fallecía en El Cairo. El aristócrata británico, financiador de las excavaciones del arqueólogo Howard Carter, había sufrido una picadura de mosquito que, tras una herida mal curada, derivó en una infección letal. Su muerte, aparentemente banal, no tardó en dar lugar a una de las leyendas más persistentes del siglo XX: la maldición del faraón.

Los titulares de los periódicos de la época no perdieron el tiempo. En un mundo todavía hipnotizado por los misterios de Oriente, sugerir que una fuerza maligna se había liberado al abrir la tumba del joven rey fue suficiente para que la idea se propagara como el polvo del desierto. El mito tomó cuerpo cuando otros miembros del equipo de excavación murieron en años posteriores. La maldición, decían, se cobraba a quienes profanaban el descanso eterno del faraón-niño. Sin embargo, tras décadas de investigación, todo apunta a que aquello no fue una venganza sobrenatural, sino un cóctel de microorganismos, hongos letales y condiciones médicas poco comprendidas en la época.

El germen de un mito moderno

La historia de la “maldición” de Tutankamón no nació en los jeroglíficos ni en la tradición oral egipcia. Fue una construcción occidental, amplificada por la prensa sensacionalista británica y estadounidense. Ni siquiera Howard Carter, quien descubrió la tumba, creyó en ella. Vivió hasta 1939, muriendo por causas naturales 17 años después del hallazgo que le dio fama mundial.

Lo curioso es que, si bien la mayoría de quienes participaron en la excavación vivieron una vida larga y normal, varias muertes prematuras alimentaron el relato. La de George Jay Gould, millonario estadounidense que visitó la tumba y murió poco después por una fiebre inexplicable. La del arqueólogo Arthur Mace, quien falleció de neumonía años más tarde. O la del joven Hugh Evelyn-White, egiptólogo que se quitó la vida tras escribir una extraña nota en la que aludía a una maldición.

Pero la estadística no respalda la existencia de un patrón mortal. En 2002, el profesor Mark Nelson, de la Universidad de Monash (Australia), comparó la esperanza de vida de quienes estuvieron presentes en la apertura de la tumba con la de un grupo de control de personas que se encontraban en Egipto en ese mismo periodo pero no visitaron el lugar. El estudio, publicado en British Medical Journal, concluyó que no existía una diferencia significativa en la longevidad entre ambos grupos. La “maldición” no mató más rápido a nadie.

Aun así, la ciencia ha intentado explicar por qué, en algunos casos concretos, quienes accedieron a la tumba sufrieron enfermedades graves. Y la respuesta puede encontrarse en los elementos más inesperados: moho, esporas, bacterias… y radiactividad natural.

El enemigo invisible: un hongo milenario

Uno de los focos principales de investigación científica ha sido el moho Aspergillus flavus, una especie fúngica presente en muchos contextos arqueológicos. Este hongo es conocido por producir micotoxinas, compuestos tóxicos que pueden afectar seriamente al sistema respiratorio humano, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado. Ya en 1973, un grupo de conservadores que abrió la tumba del rey polaco Casimiro IV falleció en extrañas circunstancias. De los doce investigadores que trabajaban en el sarcófago, diez murieron en los meses siguientes. El microbiólogo Bolesław Smyk identificó la presencia abundante de A. flavus en el interior del sepulcro y apuntó a su posible papel en las muertes.

Este tipo de hongo tiene una capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones extremas y permanecer latente durante siglos. En 1998, el investigador Sylvain Gandon, del Laboratorio de Ecología de París, demostró que las esporas de ciertos hongos pueden mantenerse activas durante cientos de años y, al ser liberadas en un espacio cerrado como una tumba, pueden causar infecciones pulmonares severas al primer contacto con humanos.

En una carta publicada en 2003 en la revista The Lancet, varios investigadores señalaron que la hipótesis del hongo encajaría con el caso de Lord Carnarvon, cuya muerte fue una de las más mediáticas tras la apertura de la tumba. Carnarvon, uno de los primeros en entrar en la cámara funeraria de Tutankamón, falleció cinco meses después, supuestamente a causa de una neumonía.

En el caso del joven faraón, los granos, tejidos y alimentos colocados para el viaje al más allá ofrecieron un hábitat perfecto para la proliferación de estos microorganismos. Al abrir la tumba tras más de tres milenios, los primeros en entrar se enfrentaron a una nube invisible de esporas que podrían haber afectado especialmente a personas con afecciones previas, como era el caso de Carnarvon, con su historial de infecciones respiratorias desde un accidente automovilístico sufrido años antes.

Los síntomas descritos por la prensa en su momento —irritación nasal, dolor ocular, fiebre, dificultad respiratoria— encajan con los efectos de una infección fúngica invasiva. No era una maldición, sino una infección que, con la medicina del siglo XXI, probablemente habría sido tratable.

Veneno en las paredes y en el aire

Más allá de los hongos, otros factores físicos podrían haber contribuido a la percepción de la maldición. En los últimos años, científicos como Ross Fellowes, autor de un estudio publicado en el Journal of Scientific Exploration, han sugerido la posibilidad de que algunas tumbas egipcias, incluida la de Tutankamón, contengan materiales radiactivos de origen natural.

Los análisis realizados con contadores Geiger en tumbas del Imperio Antiguo y en complejos como Giza o Saqqara han detectado niveles inusualmente altos de radiación. En particular, la presencia de uranio en materiales de construcción o decorativos, así como la emisión de gas radón —un gas radiactivo que se acumula en espacios subterráneos cerrados—, podría haber tenido un impacto perjudicial en la salud de quienes pasaban muchas horas dentro de las cámaras funerarias.

Aunque la cantidad de radiación presente no sería suficiente para causar daños inmediatos a los turistas o visitantes ocasionales, quienes trabajaban días enteros en la restauración, catalogación o limpieza de objetos sí podrían haber acumulado una dosis significativa con el paso del tiempo. Algunos, como Howard Carter, murieron años después por enfermedades como el cáncer, que podrían —aunque sin pruebas concluyentes— relacionarse con esta exposición prolongada.

Tumbas selladas, enfermedades abiertas

Otra hipótesis que ha cobrado fuerza es la posibilidad de intoxicaciones químicas por gases que se acumulan en los espacios cerrados durante siglos. Estudios publicados por el National Geographic y por instituciones como la Universidad de Pensilvania han señalado la presencia de compuestos como el amoníaco, el formaldehído o el sulfuro de hidrógeno en el aire de sarcófagos sellados. Estos gases, derivados de la descomposición de materia orgánica y del uso de sustancias en el proceso de momificación, pueden provocar desde irritaciones oculares hasta neumonía química.

Además, las tumbas del Valle de los Reyes eran frecuentadas por murciélagos. Sus excrementos —guano— pueden contener Histoplasma capsulatum, un hongo que causa histoplasmosis, una enfermedad respiratoria que simula síntomas gripales pero que, en casos severos, puede llegar a ser mortal. A esto se suma la posible presencia de bacterias como Staphylococcus o Pseudomonas, responsables de infecciones cutáneas y respiratorias, que también se han detectado en momias y objetos funerarios.

En suma, abrir una tumba no solo puede significar desenterrar el pasado, sino también exponer a los vivos a peligros invisibles, aunque muy reales.

Un mito útil

A pesar de no tener base científica, la leyenda de la maldición fue decisiva para popularizar la egiptología en todo el mundo. El temor a los poderes ocultos del antiguo Egipto se convirtió en parte del imaginario colectivo occidental. Revistas, películas y novelas multiplicaron la figura de la momia vengativa, y la tumba de Tutankamón se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más célebres del siglo XX.

Irónicamente, la “maldición” sirvió para dar notoriedad al hallazgo y consolidar el interés por una civilización que, de otro modo, podría haber seguido siendo patrimonio exclusivo de los especialistas. Hoy, el verdadero legado de Tutankamón no es el mito, sino la extraordinaria ventana que su tumba abrió a un periodo fascinante del Antiguo Egipto.