En 1945, Europa estaba en ruinas. El mundo intentaba asimilar la magnitud del horror desatado por el Tercer Reich y los Aliados buscaban justicia para millones de víctimas. De ese deseo nació uno de los juicios más trascendentales del siglo XX: el Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Allí, por primera vez, los líderes de una nación derrotada eran juzgados por crímenes contra la humanidad. Pero mientras fiscales y jueces analizaban pruebas, había otro proceso más silencioso, casi invisible, que se llevaba a cabo entre las paredes del tribunal: un intento por desentrañar qué lleva a un hombre a cometer atrocidades. Y detrás de esa misión estaba un psiquiatra del ejército estadounidense, el doctor Douglas M. Kelley.

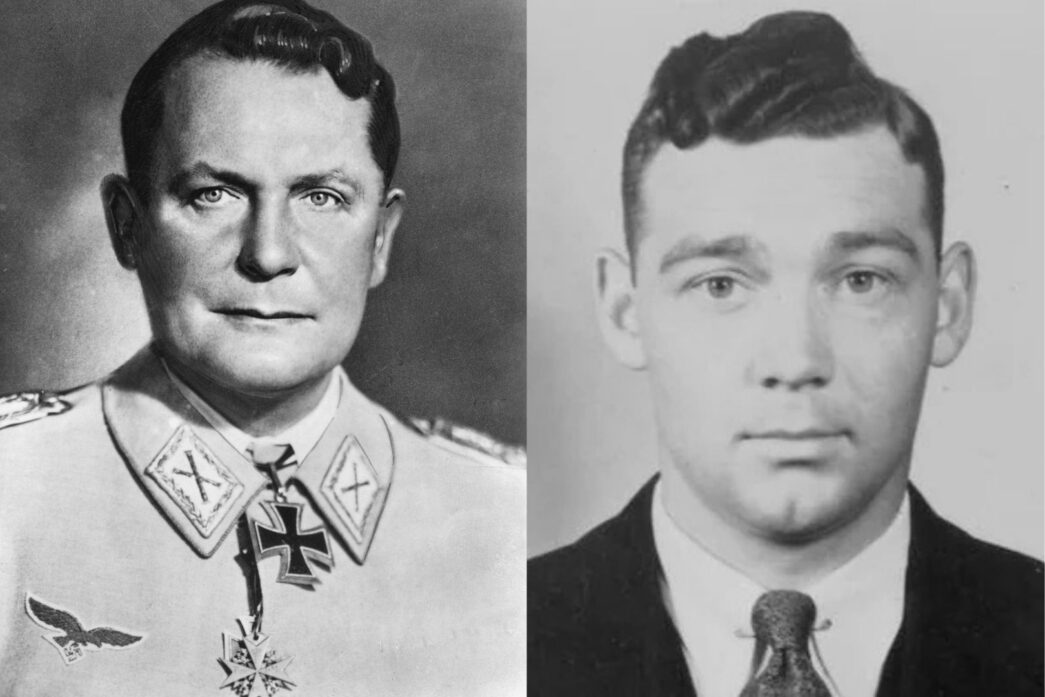

Kelley no era un psiquiatra común. Había tratado a miles de soldados traumatizados por la guerra en el frente occidental, pero su nuevo encargo era completamente distinto. En un lujoso hotel reconvertido en prisión en Luxemburgo, se encontró cara a cara con algunos de los arquitectos del Holocausto: Hermann Göring, Rudolf Hess, Julius Streicher o Albert Speer. Su tarea oficial era evaluar si los acusados estaban en condiciones mentales de enfrentarse al juicio. Pero su verdadera obsesión era otra: quería entender el origen del mal.

Lo que comenzó como una evaluación clínica se transformó en un insólito juego psicológico entre el médico y su paciente más célebre: el mariscal del Reich Hermann Göring. Segundo en poder tras Hitler, creador de la Gestapo y figura clave del régimen, Göring fue capturado por las fuerzas aliadas y se convirtió en el símbolo viviente de la maquinaria nazi. Lejos de mostrar arrepentimiento, usó las entrevistas con Kelley como ensayo general para su defensa pública. El psiquiatra, por su parte, se vio atrapado en una especie de danza intelectual con un hombre que lo fascinaba tanto como le repugnaba.

Durante meses, Kelley y Göring mantuvieron largas conversaciones, en las que se abordaron temas tan variados como la infancia del mariscal, sus gustos personales, su visión del nazismo o su percepción del juicio. En esas sesiones, el médico descubrió a un hombre narcisista, manipulador, pero sorprendentemente carismático. Göring era brillante, conocedor de la debilidad humana, y supo tocar las fibras emocionales de su interlocutor. Incluso llegó a pedirle a Kelley que adoptara a su hija Edda si él y su esposa morían. Fue un intento calculado de sembrar empatía, un movimiento de ajedrez en su estrategia para mantener el control incluso como prisionero.

El psiquiatra, sin embargo, no era fácil de engañar. Lejos de ser un funcionario gris, Kelley tenía una personalidad excéntrica. En un congreso médico antes de la guerra, en lugar de presentar un trabajo académico, se puso a hacer trucos de magia para sus colegas. Esa mezcla de rigor clínico y teatralidad lo convirtió en un observador agudo del comportamiento humano. Con la ayuda del psicólogo Gustave Gilbert y de traductores como el joven refugiado judío Howie Triest, Kelley aplicó test de Rorschach, entrevistas y observación constante a los acusados para construir perfiles psicológicos de los principales dirigentes nazis.

Uno de sus hallazgos más inquietantes fue que, desde un punto de vista psiquiátrico, ninguno de los acusados presentaba trastornos mentales graves. No eran locos, ni monstruos fuera de control, sino individuos dentro del espectro de la normalidad. Esta conclusión, profundamente incómoda, apuntaba a una verdad perturbadora: personas aparentemente corrientes pueden cometer actos extraordinariamente crueles si el contexto lo permite. Kelley llegó a comparar a los seguidores de Hitler con supremacistas blancos estadounidenses que usaban el racismo para acumular poder. Afirmaba que sin frenos institucionales, cualquier sociedad podía deslizarse hacia la barbarie.

En sus encuentros con los prisioneros, Kelley encontró todo tipo de personalidades. Speer, el arquitecto de Hitler, se presentaba como un técnico apolítico. Rudolf Hess oscilaba entre la amnesia fingida y la paranoia delirante. Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer, mostraba un odio visceral hasta el último día. Robert Ley, líder del Frente del Trabajo Alemán, logró suicidarse colgándose con una toalla en el baño, un acto de determinación que horrorizó incluso a sus vigilantes. Y, por supuesto, estaba Göring, siempre desafiante, siempre actuando. A pesar de los controles extremos —luces encendidas por la noche, inspecciones constantes, vigilancia en las celdas—, muchos de ellos seguían planeando cómo morir con honor antes de aceptar la humillación pública del castigo.

Kelley no solo se ganó el respeto de sus pacientes; en algunos casos, generó vínculos emocionales intensos. Su relación con Göring fue tan ambigua como compleja. El día que el psiquiatra anunció su salida definitiva de Núremberg para regresar a Estados Unidos, Göring, según los documentos del hijo del médico, rompió a llorar. Años después, esa conexión acabaría marcando la vida de Kelley de una forma trágica e inesperada.

En enero de 1947, Kelley publicó 22 cells in Nuremberg (22 Celdas en Núremberg por su traducción al español), un libro en el que relataba sus experiencias y conclusiones. Su recepción fue fría. A los lectores estadounidenses no les gustó que comparara el potencial autoritario de su propio país con el nazismo. Preferían la versión ofrecida por Gilbert en Diario de Núremberg, donde los acusados eran definidos como psicópatas narcisistas deformados por una cultura alemana enferma. Esa explicación resultaba más tranquilizadora: el mal era externo, ajeno, y ya había sido derrotado.

En cambio, la visión de Kelley era mucho más inquietante: el mal no era algo remoto, sino una posibilidad siempre latente. No se trataba de locura, sino de elección. De una combinación de ambición, ideología y ausencia de límites. Él mismo advirtió que los procesos que había estudiado en los años 30 en Alemania podían repetirse en cualquier sociedad que erosionara los valores democráticos, restringiera los derechos civiles o cultivara el odio como arma política.

Tras regresar a EE. UU., Kelley se alejó progresivamente de la psiquiatría. Su desencanto con la disciplina fue profundo: si no podía explicar lo ocurrido en Europa, ¿qué utilidad tenía? Se volcó entonces en la criminología, colaborando con cuerpos policiales, investigando casos reales e incluso apareciendo en televisión como experto. Pero la sombra de Núremberg nunca lo abandonó del todo.

A medida que pasaban los años, su vida personal comenzó a desmoronarse. Su hijo Doug recordaría más tarde los estallidos de ira, el alcoholismo, el deterioro progresivo de su estabilidad emocional. El 1 de enero de 1958, tras una quemadura menor en la cocina, Kelley entró en el salón de su casa, frente a su esposa y sus hijos, y se tragó una cápsula de cianuro. Tenía 45 años. Su muerte fue instantánea.

La prensa de la época especuló con que había usado una de las pastillas que Göring había ocultado en la prisión, llevándosela a casa como un macabro recuerdo. Aunque esta teoría es poco probable —Kelley tenía conocimientos químicos suficientes para obtener cianuro por su cuenta—, el paralelismo es estremecedor. Ambos hombres, que se enfrentaron en uno de los duelos intelectuales más intensos del siglo XX, murieron del mismo modo: el veneno como acto final, como rechazo a perder el control sobre su destino.

Hoy, el juicio de Núremberg sigue siendo una referencia moral y legal para el mundo. Marcó el inicio del derecho penal internacional, estableció la noción de crímenes contra la humanidad y dejó un legado de justicia aún vigente. Pero pocas veces se recuerda que, detrás del estrado, un psiquiatra intentó mirar directamente al abismo del mal y entenderlo. Y al hacerlo, descubrió que lo más aterrador no eran los crímenes en sí, sino la posibilidad de que cualquiera pudiera cometerlos bajo ciertas circunstancias.

Douglas Kelley no buscaba redimir a los acusados, ni justificar sus actos. Solo quería comprender cómo se rompe la brújula moral de un individuo, cómo una ideología puede seducir a personas inteligentes y convertirlas en verdugos. Su hallazgo —que eran, en lo esencial, normales— sigue resonando con fuerza. No hay consuelo en esa conclusión, pero sí una advertencia: el mal no se esconde en los monstruos, sino en los rincones más grises del alma humana.